Mentre l’Occidente è investito dagli aggiornamenti quotidiani del numero dei malati, dei morti e dei guariti dal Sars-Covid-19 meglio noto come coronavirus, è scosso da teorie di politici e premi Nobel sulle origini dell’agente patogeno e provato dalle misure di contenimento del contagio, oltre che dalle discussioni politiche nazionali e sovranazionali, sull’altro sponda del Mediterraneo la situazione è ancora sospesa tra attesa e previsioni che lasciano spazio pressoché nullo alla speranza. Scrive Nigrizia, la rivista mensile italiana dei missionari comboniani, che si teme per la sorte degli oltre 25 milioni di migranti rifugiati e sfollati all’interno del continente. Si trovano raccolti in sei campi profughi densamente sovrappopolati e deficitari di servizi igienici e sanitari. A questo si aggiungono strutture sanitarie con pochi ventilatori meccanici e posti limitati per la terapia intensiva.

L’allarme dell’Oms

L’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), riporta il quotidiano inglese Guardian, ha lanciato l’allarme: i casi confermati di Covid-19 in Africa potrebbero schizzare a 10 milioni nel giro di tre-sei mesi. Più che un salto notevole sarebbe una deflagrazione senza scampo, considerando che al 7 maggio il pallottoliere è poco sopra quota 50mila. Il 13 aprile il segretario del gabinetto per la Salute del Kenya Muahi Kagwe affermava, in un commento sul sito del quotidiano britannico, che il paese doveva prepararsi ad affrontare una “situazione insormontabile” a causa dell’alto numero di persone che vive negli slums. Le baraccopoli doloranti di miseria, dove si vive gli uni affianco agli altri con evidenti ripercussioni sulla sanità e sulla salute degli individui.

Lo spettro di una nuova miseria

Secondo il rapporto della Commissione economica per l’Africa delle Nazioni Unite (Uneca) “Covid-19 in Africa: salvare vite umane ed economia”, scrive La Repubblica, la pandemia potrebbe uccidere tra le 300mila e i 3,3 milioni di persone, mentre potrebbero dover essere ospedalizzati dai 2 agli oltre 22 milioni di africani. Il tracollo dell’economia, già danneggiata tra le altre cose dalla diminuzione del prezzo del petrolio, potrebbe far cadere nella miseria ulteriori 27 milioni di persone. Solo per le spesa sanitarie legate all’emergenza l’Africa potrebbe aver bisogno di 44 miliardi di dollari.

I dati dell’epidemia

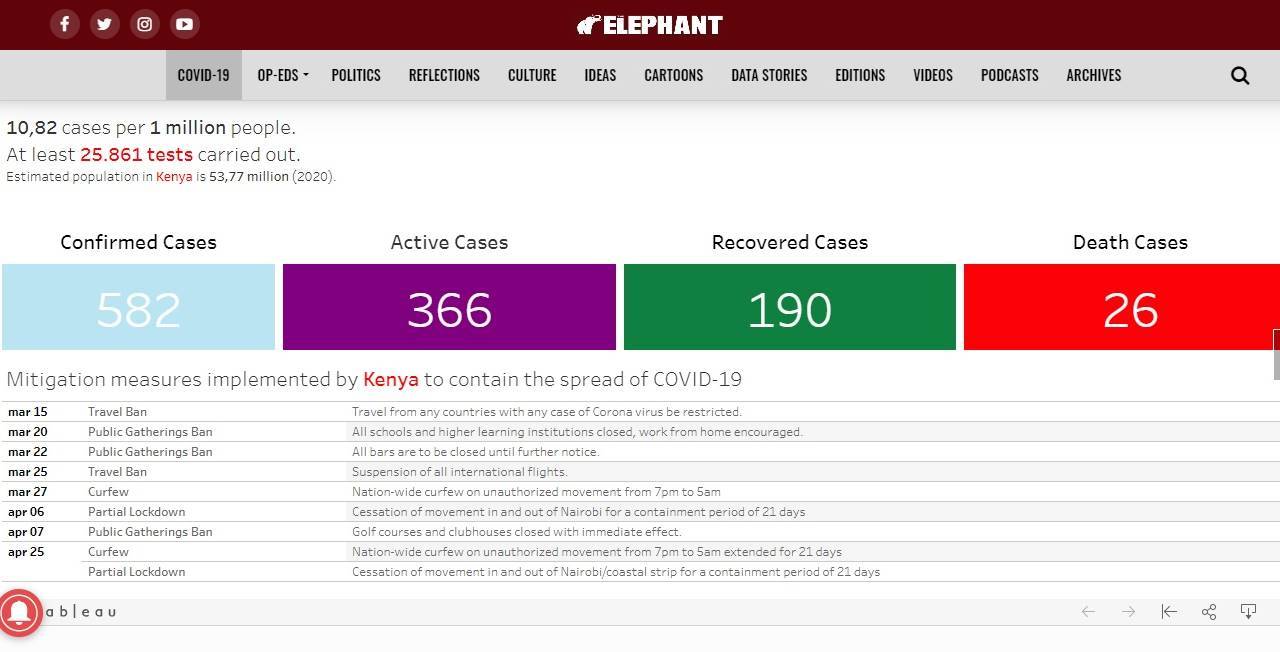

Secondo The Elephant (theelephant.info), che mappa le statistiche della pandemia da Sars-Covi-19 nel continente africano, al 7 maggio i casi confermati sono 51.615, i ricoverati 17.645 e i deceduti 2.007, all’incirca le stesse cifre che riporta la testata kenyana Daily Nation (nation.co.ke). Quest’ultima scrive, riportando come fonte il Johns Hopkins Ospital, che 54 sono i Paesi dove sono stati segnalati casi confermati di coronavirus, che questi casi sono 51.617, i ricoverati 17.656 e i morti esattamente gli stessi. Più nel dettaglio, le statistiche del Kenya sono: a 27.370 persone è stato fatto il test: 582 casi confermati; 190 ricoverati e 26 morti. Le autorità kenyote hanno reagito pressoché subito, dopo aver avuto la notizia che c’era un caso confermato nel loro Paese il 12 marzo scorso. Si trattava di una giovane donna di 27 anni, tornata dagli Stati Uniti dopo aver fatto scalo a Londra. Dal 15 marzo sono in vigore le restrizioni di ingressi da nazioni con casi di coronavirus, il 20 marzo si è proceduto alla chiusura generalizzata delle scuole ogni ordine e grado, con l’invito lavorare da casa. Il 22 marzo è il giorno in cui locali devono tirar giù le serrande, nemmeno una settimana dopo – siamo al 27 – scatta il coprifuoco nazionale sui movimenti non autorizzati dalle 7 di sera alle 5 di mattina. Dal 6 aprile il lockdown parziale prevede che non si entra né si esce da Nairobi e le misure di contenimento sono estese di 21 giorni, mentre il giorno seguente il divieto di spostamenti riguarda anche la costa.

La denuncia di Human Rights Watch

Human Rights Watch (Hrw) ha inoltre raccolto testimonianze di abusi e uccisioni di civili da parte delle forze di polizia. Nonostante nel paese gli omicidi perpetrati dagli agenti di sicurezza siano stati registrati dalle istituzioni e dalle associazioni per i diritti, la repressione continua a sfociare nella brutalità. Hrw ha riportato che nei dieci giorni successivi all’entrata in vigore del coprifuoco, il 27 marzo, almeno sei persone sarebbero morte per mano della polizia e ci sarebbero diversi stati episodi di violenti pestaggi, estorsioni e furti commessi da persone in divisa. Tutto questo lo raccontano gli articoli, i rapporti e le infografiche della stampa e delle istituzioni internazionali. Numeri che sono essenziali per i cittadini del Nord, del Sud, dell’Est e dell’Ovest del mondo per sapere cosa succede fuori dai proprio confini cittadini, nazionali, continentali. Per dare maggior valore e potenza a quelle cifre, servono le parole e gli sguardi di chi è lì in mezzo a quelle genti che vedono aggiungersi, purtroppo, piaghe su piaghe alla loro storia.

L’intervista

Interris.it ha avuto l’opportunità di raccogliere le parole di Pierino Martinelli, presidente della fondazione Fontana Onlus. L’ente, nato nel 1998 a Padova ed ora con una sede anche a Trento, si occupa di cooperazione internazionale, educazione cittadinanza globale e informazione. “Non mandiamo persone sul territorio, la nostra specificità sta nel costruire reti con degli attori, nell’ambito della cooperazione internazionale privilegiamo partner locali che lavorino con il metodo di fare comunità”, spiega Martinelli. La fondazione Fontana coopera sul territorio africano con Arche Kenya, costola kenyana con sede nella diocesi di Nyahruru di Arche International, rete di 137 case famiglia costituita in oltre mezzo secolo dal filosofo franco-canadese Jean Vanier, e la Comunità di Saint Martin, sempre a Nyahruru, nata nel 1999 per la buona volontà di don Gabriele Pipinato, della diocesi di Padova. L’area è la contea di Laikipia, quasi 9.500 chilometri quadrati di estensione e una popolazione di 505.712 persone. Agricoltori, per la maggior parte (43%), e pastori (9%), oltre che impiegati nell’occupazione formale. Quasi la metà di queste 500mila persone è disoccupata (48,7%) e l’86% delle famiglie è costretto a sopravvivere con un stipendio mensile che non raggiunge nemmeno i 100 euro, documenta il Report analisi dei sussidi per l’assicurazione sanitaria della Contea di Laikipia del 2018. In questa regione è la produzione agricola che sfama più bocche, infatti rappresenta il 60% delle fonti di reddito ma nel 57,5% dei casi questa entrata è concentrata tutta in una volta l’anno. La metà degli intervistati non possiede terreni mentre degli altri la quasi metà ha appena due acri e mezzo di terreno. Se manca il lavoro manca il guadagno, se manca il guadagno non ci si può permettere nemmeno l’essenziale. Quando tornano a casa, non tutti hanno acqua per lavarsi le mani (36%) né i servizi per lo smaltimento dei rifiuti (41%). Sconfortante anche lo studio Politica di gestione dei rischi da calamità per la Contea di Laikipia del 2016, che sottolinea i principali rischi dell’area: siccità, incendi, alluvioni, malattie animali e umane. Sono i principali ostacoli allo sviluppo sostenibile della zona, a cui si devono aggiungere poche risorse economiche e umane e dati e informazioni non sempre adeguati. Per cercare un po’ di sollievo a 230 trenta famiglie, la Fondazione Fontana ha lanciato l’iniziativa Tuko Pamoja – Siamo insieme, una raccolta fondi per poter acquistare un kit sanitario (sapone, disinfettante e mascherine), medicine, cibo o sostenere l’attività agricola. Maggiori informazioni a: https://fondazionefontana.org/tuko-pamoja-emergenza-covid-19-kenya/.

Come commenta i numeri dell’epidemia di coronavirus in Kenya?

“Il primo caso confermato in Kenya risale al 12 marzo. Per ora non ci sono grandi numeri per quanto riguarda i casi positivi, la curva della crescita si è mossa lentamente. Negli ultimi giorni però l’aumento dei casi sta diventando esponenziale, come in tutti gli altri paesi. C’è la speranza che ci sia un fattore che renda meno forte il contagio, ma è tutta da verificare”.

Disponete di informazioni dal territorio?

“Il direttore di un ospedale ci ha detto che al momento non ha visto casi conclamati di Covid–19, ha assistito alle patologie ‘tipiche’ del paese che colpiscono chi non può curarsi molto e le malattie respiratorie più comuni. Ad oggi non c’è un’emergenza come qui in Occidente, ma se dovesse assumere le stesse dimensioni la situazione diverrebbe critica”.

Quanto è affidabile la raccolta dei dati?

“Sui dati raccolti io sono ottimista, il Kenya ha una discreta capacità di raccolta dei dati. I test positivi oggi sono 582, il 5% di quelli fatti su 27mila. Certo, 27mila tamponi non sono molti, ma la risposta del governo è stata pronta come organizzazione, sia livello centrale che regionale, ma mancano le risorse. La vera emergenza è stata creata da queste misure di contenimento. Più dell’80% della popolazione vive di lavoro informale, deve uscire durante il giorno per fare piccoli lavoretti come il bracciante, l’aiuto a casa, scaricare le casse di frutta, altrimenti non può mangiare. C’è una parte della popolazione che non è di ceto borghese né vive nelle aree rurali – e quindi ha disposizione la terra – che si trova intorno alla soglia di povertà. Tra le contee più colpite ci sono Nairobi, insieme all’area che le circonda, e la fascia costiera e Mombasa, che sono state sottoposte a limitazioni molto forti in poco tempo. La costa vive di turismo e di tutto un movimento internazionale”.

A quali altre patologie si andrebbe ad aggiungere un’escalation di Covid-19?

“Si andrebbe a innestare su tessuto sociale debole dal punto di vista della salute generale. Nella nostra zona – la contea di Laikipia – la malaria è molto poco diffusa, ma ci sono denutrizione e malnutrizione, si sviluppano patologie come il diabete. Oltre a questo, il tema persone colpite da Hiv e Aids, piaga del paese degli anni Ottanta e Novanta. La capacità cura del sistema sanitario nazionale del Kenya è ancora limitata e il tessuto sociale del territorio dispone di poche risorse, per cui se guadagni quel poco lo spendi per mangiare invece che per curarti”.

In che condizioni è il sistema sanitario kenyano? C’è disponibilità di test, mascherine, cure, posti in terapia intensiva?

“Non c’è un’idea precisa di quanti siano i posti in intensiva, nella contea di Laikipia c’è una capacità di 53 letti per l’isolamento/quarantena nelle varie strutture dell’area. Per la mascherina è stato redatto un protocollo che dà licenza ai sarti e a piccole realtà per produrle, un po’ come è stato fatto in Italia. I dispositivi e le medicine sono carenti, non è facile trovarli né avere soldi per comprarli. Una mascherina costa 80 centesimi, circa l’1% di un stipendio mensile per molto famiglie. Un costo che si aggiunge a un aumento prezzi dei beni prima necessità, non c’è penuria di cibo ma il prezzo è cresciuto”.

Quanto si spende per il sistema sanitario nazionale kenyota?

“Da alcuni anni si raccoglie una piccola quota da tutti i cittadini, come i nostri contributi, per dare servizi minimali negli ospedali. Anche qui ora le persone, come in Italia, hanno un approccio contraddittorio: non vanno in ospedale per paura non del contagio ma di essere trovarti positivi”.

Perché?

“I positivi vengono bloccati e messi in quarantena. Non si può più andare a lavorare e chi è in quarantena deve essere messo in una struttura che ha dei costi, per cui chi ha bisogno di soldi rimane a casa. Per quanto riguarda i tamponi, a Mombasa stanno portando avanti un programma screening di massa, ma c’è chi non ci va per quei motivi”.

Situazione nelle città? Nei villaggi?

“C’è più rischio nelle città, nei villaggi non lo sappiamo ancora bene. Nella contea di Laikipia c’è una qualche capacità di testing e nessun caso riconosciuto di coronavirus finora. Il pericolo maggiore riguarda le città, come Nairobi e Mombasa, per via della maggior presenza di turisti e stranieri cioè persone provenienti dall’estero. Nelle campagne la situazione non è ancora grave, si comincia a portare le mascherine che certo sono insufficienti e le si usa finché se sporche e indossate male”.

Quali sono i soggetti più a rischio? Circola l’ipotesi che la giovane età media della popolazione del continente possa essere comunque una risorsa. Cosa ne pensa?

“L’età media qui è più bassa, inferiore ai 30 anni, e gli anziani sono molto pochi perché l’aspettativa vita media nel paese è 64 anni. Non sono anziani come intendiamo noi, che abbiamo un’aspettativa di vita media di 82 anni. Ma i soggetti malati possono essere come i nostri anziani, cioè più a rischio. Ad ora sappiamo che si sta diffondendo meno del previsto. Nel primo mese, fino al 30 aprile, la curva era lineare mentre ora che la crescita diventa esponenziale la situazione si complica. Ci sono tanti bambini, debilitati, malnutriti o affetti da patologie preesistenti, come la bronchite”.

Con le persone costrette a stare in casa c’è pericolo di un’escalation di violenza domestica?

“E’ un problema che investe donne e bambini. Costretti in casa dopo chiusura scuola, sono esposti agli abusi dovuti ai problemi del capofamiglia, come l’alcolismo. Con le scuole chiuse si limitano gli spostamenti, anche se qui solitamente si sta in dei collegi, ma così è stata tolta a tante persone la possibilità di avere almeno un pasto al giorno. Inoltre così centinaia di migliaia di ragazzini sono in giro invece che raccolti un posto solo. Di fronte alla pandemia sarebbero più al sicuro dentro le scuole che in strada, perché se le case in realtà sono baracche di pochi metri quadri per forza esci”.

Le realtà sul territorio che collaborano con la fondazione come si sono preparate al pericolo e alle misure di prevenzione?

“L’Arche Kenya ha le sue case famiglia e il comitato ha deciso di chiuderle, non facendo più entrare né uscire nessuno. Adesso ci vivono, insieme, i soggetti deboli – persone adulte con disabilità varie – e gli operatori che li seguono. Talitha Kum ha la sua dove ospita ragazzini e ragazzine affetti da hiv, immunodepressi. In una realtà così complessa servivano misure di protezione concrete. Tre mesi come operatore chiuso in comunità non sono uno scherzo, ma per fortuna si sono sviluppate dinamiche molto interessanti tra loro. Inoltre da quelle parti ci arrivano delle belle storie di solidarietà”.

Ce ne racconta una?

“La Comunità Saint Martin, in accordo con la contea, ha fatto parte di un raccolta di cibo per sensibilizzare verso chi ha più bisogno. Davanti a un supermercato, nel giorno della raccolta, un ragazzo di strada si avvicina all’operatrice per chiederle da mangiare. Lei gli ha spiegato che era in corso una raccolta per l’acquisito di generi alimentari e lui non solo non ha più chiesto niente per sé, ma per diverse volte ha portato quei pochi soldi raccolti in strada, donandoli per comprare cibo. Ha donato tutto quello che aveva quel giorno per comprarsi mangiare. Dobbiamo ricordarci che per chi ha è facile essere solidale, mentre quest’uomo lui si è tolto del pane di bocca. La vulnerabilità può creare solidarietà”.

Quali sono gli effetti collaterali della pandemia?

“Il crollo del turismo, fonte principale valute estera. Nessuno arriva più sulla costa o visita i parchi perché non si sa se per quanto tempo il coronavirus colpirà il paese. Lo stesso problema che l’imprenditore sulla costiera romagnola, tutto il mondo è paese. Ma soprattutto c’è l’emergenza alimentare: lavoro durante il giorno e ci compro da mangiare. Nella Contea circa l’83% vive di lavoro informale, 13mila famiglie hanno solo tre euro al giorno. Gli operatori del Saint Martin hanno contatti con molte persone e hanno visto che ci sono meno persone con un lavoro in città che mandano una parte delle rimesse alla famiglia. Venute meno queste, le famiglie scendono sotto la soglia di povertà e a quel punto non rispettano più il distanziamento perché anche solo per procurarsi quella poca acqua devono andare lontano da casa. La scarsa igiene debilita queste famiglie e le espone al rischio. Così si è deciso di reagire con un censimento della povertà, perché non tutti sono poveri allo stesso modo. Non è giusto distribuire a pioggia, serve maggior penetrazione territoriale per capire chi può farcela senza aiuti e chi no. Il Saint Martin raccoglie informazione e destina le risorse insieme al cibo di base, inoltre si occupa di portare avanti campagne di sensibilizzazione a tutti i livelli, dalla radio ai colloqui personali. La prevenzione va fatta sempre, non riguarda solo chi abita in città o gli europei”.