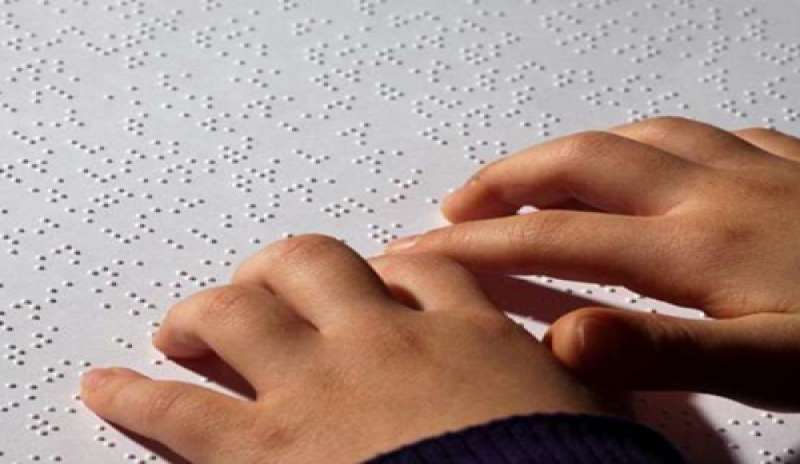

Oltre il buio l’urgenza di raccontare Alessandro Forlani è ipovedente, è affetto da una malattia genetica quale la retinite pigmentosa. Vive da molti anni a Roma. Giornalista per RaiRadio1, ha condotto e curato programmi culturali, di attualità e podcast. Nel libro “Il buio ed altri colori” (Manni) si affida ad un alter ego. Michele è un giornalista di 46 anni che nel giro di pochi mesi perde la vista. Deve ricalibrare la propria vita, reimparare a camminare, lavorare, fare la spesa, gestire lo sguardo pietistico degli altri. Tra i tentativi di corteggiare una collega, le truffe di chi cerca di approfittarsi della sua fragilità, le difficoltà tecniche connesse alla professione, le complicazioni burocratiche, Michele affina altre sensibilità: gli odori, in particolare, diventano colonna sonora della sua giornata. La vicenda, snodata anche con molta ironia, di un uomo tenace che, con il cane Asia al suo fianco, non rinuncia alla propria autonomia e al proprio mondo: nemmeno nella metropolitana di Roma. Alessandro Forlani è nato a Piacenza nel 1967. Laureato in Filosofia, è giornalista dal 1993. Dopo un’esperienza in giornali e radio locali, è stato assunto alla Rai per concorso. Ha curato l’informazione parlamentare per il Gr1 e il programma di libri Pagine in Frequenza. Dal 2014 è stato chiamato da Giorgio Zanchini nella redazione di Radio Anch’io. È autore di numerosi libro come il saggio “Un cristiano per la libertà“, dedicato alla Resistenza nel piacentino. E l’inchiesta sul caso Moro “La zona franca”.

Oltre il buio

Forlani cita il referto che diceva: “Michele Achilli, nato a Piozzano (Piacenza) il 17 febbraio 1974, retinite pigmentosa con sindrome maculare degenerativa avanzata”. L’oculista da cui ero andato di corsa dopo che una sera per poco non ero finito a sbattere con la macchina perché improvvisamente non vedevo più niente, era stato chiaro. “Sono sbalzi di pressione, ma purtroppo il problema non è quello; la diagnosi in genere è precoce, ma ci sono anche casi come il suo di persone che fino a oltre 30 o 40 anni non hanno problemi. Purtroppo non ci sono cure; il decorso in un caso come il suo è di massimo un anno. La malattia è genetica; sicuro che in famiglia non ci siano casi simili? Non ha mai avuto difficoltà a riconoscere blu e verde con la luce artificiale?”. Un anno ormai era quasi passato e in effetti il decorso era stato quello previsto. Scrive Forlani: “Rimasticavo le parole scritte sulla cartella clinica. La situazione sta degenerando; quello è un degenerato; ‘Francesco al padre la roba ridà: figlio degenerato che è!’ Sindrome di Stoccolma, sindrome cinese… E maculare? Tutto quello che ha a che fare con la macula dell’occhio, ma anche con le macchie. La macchia nera dei pirati di Long John Silver, le macchie di sugo, d’inchiostro. Una lonza leggiera e presta molto, che di pel maculato era coverta”.

Il racconto

Prosegue Forlani: “Pigmentosa non era male: ricordava una tavolozza di pittore, come quella che portava sempre con sé il Barbapapà nero, quello tutto peloso. Fase avanzata, vuol dire quasi finale, quasi definitiva. Anche lì forse c’erano accezioni positive. Cioè avanguardia, andare avanti. Era genetica, quindi avrei dovuto sentire i cugini di Piozzano o magari Raschiani, l’Attilio, il collega di mio padre che della mia famiglia sapeva quasi tutto – ma ne avevo voglia? Ogni tanto passava qualcuno, a piedi o in bicicletta, riuscivo a distinguere il passo di anziani e giovani, le principali lingue straniere dei turisti. Ricordo un cane venuto ad annusarmi. I risciò facevano scricchiolare la ghiaia. La meta era per tutti quella che avevo scelto anch’io. La balconata inondata dal sole, quella del panorama, quella da cui potevi immaginare di tirare un filo da muratore fino al Giardino degli Aranci dell’Aventino, e camminare in piano come un acrobata su miseria e nobiltà della capitale: piazza del Popolo, piazza Venezia, Suburra, Colosseo, Celio, Santa Sabina all’Aventino.

Far finta di leggere? Di dormire? A scanso di guai, abbassai lo sguardo, occhiali da sole e cappello da baseball calato. Quell’arnese di alluminio di sicuro stava luccicando nel grigio della ghiaia e decisi di spingerlo ancor di più sotto la panchina. Per ora ero anch’io un turista, un viaggiatore straniero assonnato e disinteressato”.

Memoria

In fondo, scrive Forlani, “ricordavo ancora tutto più che bene. I colori di quelle foglie in tutte le stagioni, i rilievi delle colonnine della balconata, la vernice scrostata della fontanella, il rosso della chitarra elettrica del suonatore di strada, l’arcobaleno delle caramelle e delle merendine appese ai lati del camioncino, persino la forma ondulata ed ergonomica della panchina su cui ero seduto. E tante facce di romani e turisti. Sì, ma con le persone nuove? E poi non avrei più avuto il diritto di farmi gli affari miei, avrei dovuto farmi leggere la posta, le e-mail, i messaggi sul telefonino. E come avrei potuto riorganizzarmi sul lavoro? Quello che avevo fatto fino ad allora, era tutto incentrato sulla lettura veloce di libri, giornali, terminali di computer e sul movimento. Arrivare per primo sul posto, guardare la situazione, leggere lo sguardo della gente, fotografare, piazzare una videocamera. Secondo un articolo del “National Geographic”, l’80% degli impulsi cognitivi arriva al cervello tramite la vista. Per quelli che perdono il senso dell’udito, ci sono tre strade. Chiudersi nel silenzio, parlare a raffica senza badare a quello che dicono gli altri, oppure mettere l’apparecchio acustico e provare a interagire. Per chi non vede, non è poi diverso: e allora? Io chiuso in casa c’ero già stato. Da mesi ormai non uscivo, se non in taxi o accompagnato da un amico, e soltanto per andare al lavoro, dove non riuscivo peraltro a combinare niente. Far finta di vedere? Anche quello già provato. Il bastone bianco sarebbe stato il mio apparecchio acustico? Ma allora perché lo lasciavo lì sotto la panchina? O ti fai aiutare da qualcuno o ti aiuti da solo, ma devi uscire da questo circolo vizioso! Altrimenti sarai sempre un cane che si morde la coda, anzi un gatto. Com’era quella canzone di Giorgio Gaber? ‘Il gatto si morde la coda e non sa che la coda è sua’… Non posso nemmeno aprire YouTube sul telefono e ascoltarla”.

Romanzo di Forlani

Il caldo, aggiunge Forlani “iniziava a pesare: ecco perché le panchine erano libere. Frugai nello zainetto, tirando fuori e rimettendo dentro più volte il contenuto, un po’ per nervosismo, un po’ per farmi vedere impegnato. Portafoglio, smartphone (praticamente inutile: posso solo chiamare o rispondere), felpa, abbonamento della metro, spazzolino da denti da viaggio, filo interdentale, custodia per occhiali, astuccio rigido in velluto rosso con le due sterline d’oro della comunione, ricordo della mamma, portafoto in plastica con cartolina autografata di Omar Sivori campionato 1963-64, ricordo del papà. Attraversare la terrazza e inoltrarmi dentro Villa Borghese? Riprendere le scale? In fondo per quel giorno poteva anche bastare. Mi avevano visto tutti, no? A pochi passi la fontanella gorgogliava invitante. Luce, ombra, luce, ombra, o meglio due diversi tipi di luce. Era così che vedevo adesso: una luce biancastra e intensa quando c’era il sole o una lampadina molto forte, una luce opaca di un bianco sporco fuori di notte o in una stanza buia. Di solito, per bere alla fontanella, c’era sempre la fila. E se poi non capivo quando era il mio turno? Possibile che non ci siano delle cure? Possibile che non ci siano delle leggi che tutelino una persona disabile, che le consentano di restare nascosta, di non doversi tuffare alla cieca nel mondo? Mantenere la calma, respirare, che tanto il taxi fin quassù non sarebbe mai arrivato. E quindi prima o poi avrei dovuto rimettermi in marcia. Mi tirai su; raccolsi la canna d’alluminio e feci per aprirla, slegando l’anima elastica e rimettendo insieme i sei pezzi. Nel viaggio di ritorno, dovevo impegnarmi a usare sempre il bastone. Non mi dovevo vergognare”. E poi “avrebbe potuto essere benissimo un bastone da passeggio, come si usava un secolo prima, oppure un bastone da funghi, da domatore, da pastore, da profeta, l’asta che tengono in mano gli equilibristi, un bastone da rabdomante, una stecca da metal detector. Sì, mi aggiro per Roma a bordo di un monopattino, cercando reperti metallici; indosso guanti in lattice, occhiali neri, auricolari con navigatore e una mascherina chirurgica. Anzi intorno a me la portano tutti! Ma perché la mascherina? C’è stata un’esplosione. Sì, proprio così; c’è una nube tossica. E’ buio pesto. Strade vuote, gente che spia dalle finestre; auto della polizia a ogni crocevia. Si esce solo in monopattino con un’autocertificazione e bisogna portare con sé un metal detector con navigatore, che ti guidi nella notte seguendo un percorso tracciato sui marciapiedi con una striscia di ferro“.